洪山瓷窑烧制的白釉镂雕菊纹薰炉资料图

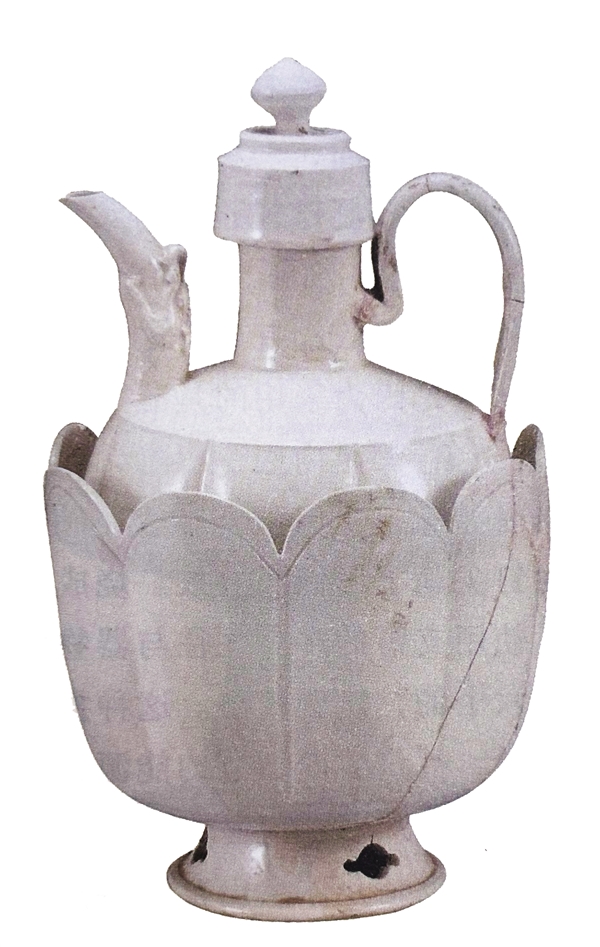

洪山瓷窑烧制的白釉莲花瓜棱套壶资料图

宋金元时期的晋中,战争连绵不断,政权更迭频繁。但文化的广泛交流和多民族文化的碰撞、交汇、融合,为晋中的文化艺术和科学技术的发展提供了机遇,形成了多元化、具有着深厚地方特色的文化艺术和科学技术成就。

晋中范围内保存下来的这一时期的17处古遗址、31处(座)古墓葬、59处古建筑、10处石窟寺和石刻造像以及上百通碑刻,都是这一历史时期政治、军事、文化艺术和科学技术的反映。其中尤以建筑、墓葬和瓷窑遗址更为突出。这一时期,晋中一带的墓葬以八边形或六边形的仿木砖结构为主。这样的墓葬,榆次、太谷、平遥、介休、昔阳、榆社等地都有发现。其中以昔阳近年发现的7座墓葬最为重要,墓内的壁画和出土的瓷器都是珍品。晋中的三大古瓷窑在这一历史时期达到了鼎盛。介休洪山窑烧造的瓷器代表着当时山西瓷器烧造的最高水平;榆次窑作为地方窑口在中国陶瓷史上也有一席之地,其生产的一件金代玉壶春瓶被国家博物馆收藏;寿阳段王窑瓷器质量上乘、美观实用,具有极强的地方特色。凡此种种,均展示着晋中宋金元时期的灿烂文明。

介休洪山瓷窑

介休洪山瓷窑是我国宋、金、元、明、清时期极其重要、有地域特色的民间瓷窑之一。

窑址在介休市东南10公里洪山村、磨沟村一带的狐岐山麓黄土丘陵区,东西约250米、南北约100米,总面积2.5万平方米左右,南高北低,分布在瓷窑沟、喊车沟、龙王沟、琉璃窑、采坪沟等区域。遗址中心地带可见包含有宋、金、元、明、清历代瓷片和匣钵的文化堆积层。

洪山烧造陶瓷由来已久。据遗址附近源神庙所存清光绪十八年《公同义阖窑行公议规条砷》记载:“推瓷器出产,首属我村洪山也。昉于何时?自唐朝末宋代初而开设瓷窑久矣。上关国税,下系民生。”1983年,在遗址中出土了一通唐贞元十一年的《法兴寺碑》,碑中有“西至琉璃寺”的记载。据此,有学者推断洪山瓷窑始于唐代。但迄今为止,无论是调查中采集的标本,还是试掘中所获的遗物,还未见到唐代的实物。

源神庙中还存有一通北宋大中祥符元年《源神庙碑记》,碑中记载:“丹灶炊频,洙风扇炪。高士云集,兴舡频届。陶剪翠殊,名彰万载。”立碑人署有“瓷窑税务任韬”“前瓷窑税务武忠”。此碑非常珍贵,它不仅是全国记载水利仅有三通碑中最早的一通,也是全国现存记载陶瓷生产的三通碑中最早的一通。

按照宋代的税收制度,“务”是官方为了征收商税而在某些产品集中生产经营地设置的税收征收机构。据我国著名宋史专家漆侠先生研究考证,当时全国约设有此类机构2000多个,纳税相当可观。而“瓷窑税务”是当时众多商务税中的一种,在瓷器生产较为集中的浮梁、曲阳等地均设有瓷窑税务。

《源神庙碑记》表明介休洪山在当时设置过两任以上瓷窑税务官。《宋会要辑要·食货志》中记载着各税务的纳税情况,其中熙宁十年介休洪山瓷窑纳税736贯。而同时记载的作为定窑中心窑场所在地的曲阳务窑税为811贯。从这些史料以及遗址调查和试掘的实物资料综合分析,介休洪山窑最晚在北宋初年已经具有了相当规模。

介休洪山窑以烧造白瓷为主,兼烧白釉黑花瓷、褐彩瓷、黑瓷、绞胎瓷等。

白瓷根据胎质又可分为粗白瓷和细白瓷。

粗白瓷多为低档实用器物,有盒、碗、钵、罐、盘、缸、枕等,胎泥淘烧不精,质地比细白瓷要粗,所以全部使用化妆土。胎为白中泛黄或白中泛灰、灰色几种。火候不同,则色泽各异。白中泛黄者,瓷化程度低,属于生烧;白中泛灰或灰胎者,在烧制温度上则达到了瓷器的标准,胎质的密度较大,瓷化程度高,断面有光泽。

细白瓷在介休洪山窑器物品种中产量较大,而且品类多、质量高。介休洪山窑细白瓷的品类有碗、盘、盏、洗、盒、瓶、炉、香薰、小盂、注壶、玩具、装饰品等。细白瓷不用化妆土,完全以它细腻白净的胎骨展现自身。胎质细腻、透亮,享有“薄如纸、质如玉、亮如镜、声如磬”的美誉。在施釉方面,一反粗白瓷多施釉不及底的做法,多数施满釉。细白瓷器物一般制作规整,胎质多数坚硬、细腻,只有一小部分略显疏松。薄釉匀净、细腻,少有定窑的泪痕现象。杯、碗、盘、罐类器物,圈足外壁大多数都有三分之一露胎或不施釉,很少有和器身一样施满釉的。这是因为采用的是蘸釉法,必须用手来捉住圈足蘸釉,就形成了这种现象,圈足内底一般也无釉。瓷品一般采用支钉、垫砂摞烧的方法烧造。支钉法即在盘、碗、罐、杯的圈足部垫三个小支钉,支烧时钉尖朝下,依次叠放。烧成出窑后,瓷品留有三处细小的支烧痕迹。这种摞烧的方法可以节省窑炉内的空间,增加产量、节约能源。

采用低温慢烧的方法也是介休洪山窑的特点。有效控制窑炉内的温度,适当延长烧结时间,比定窑等周围窑口烧成的温度都要低,用这样的方法来提高瓷品的成品率。

白瓷品器表装饰技法有印花、刻花、剔花、划花、画花、镂空、釉下彩绘等手法。印花题材多选用牡丹、菊花、莲花、萱草等,其中童子牡丹、童子菊花等内容题材,可能受到陕西耀州窑的影响。还有缠枝花卉、折枝叶纹、盘碗内心露胎五角、六角纹者也不少。婴戏荡船纹、白地红花划花的装饰是洪山窑的精品。有一件婴戏牡丹纹印模残片,上有婴孩抱一小猫,随身在串枝花下与同伴捉迷藏,栩栩如生、活泼可爱,为历来所仅见。

山西博物院收藏的一件洪山窑宋代白瓷镂空薰炉,1958年于太原市金胜村出土。炉身作高足碗状,器盖为镂孔装饰,盖顶作圆形凹心,镂孔则上下左右呼应作覆菊瓣状。炉身有子口和盖相扣,胎骨细腻,高11.6厘米,口径6.1厘米。炉内燃香时,香烟袅袅自菊瓣形镂孔飘出,既实用又美观,是洪山窑细白瓷的代表作品。

还有一件白瓷行炉,也是洪山窑宋代烧造的佳作。行炉,顾名思义,就是人们可以随身携带的取暖用品。这件行炉造型别致、施釉均匀、色泽莹润,釉面带有密密麻麻的细小开片,做工精美、格调高雅。行炉虽然不大,却符合宋人“小器大做”的原则,看上去大气不凡、古意盎然。

介休洪山瓷品浓缩了山西乃至北方地区古代陶瓷生产及民间生活用瓷的时代特征和文化积淀,是研究山西陶瓷起源、发展、传承、兴衰的实物资料。

昔阳发现的宋金墓葬

2013年,昔阳县在松溪路、中医院旧址和澳垴山陆续发现了七座宋金时期仿木结构砖室墓葬。由山西省考古研究所、昔阳县文物管理所和昔阳县博物馆组成的联合考古队,对这批墓葬进行了考古发掘,并对其中的三座进行了搬迁保护。

1号墓在县城东侧的松溪路,为平面呈八边形的仿木结构单室砖墓。墓顶为穹隆顶。墓底对称铺设两个棺床,棺床间北部铺设有台阶通向北壁壁龛。墓壁一周设角柱,上承普拍枋。普拍枋上有四铺作柱头斗拱。墓壁用青砖垒砌,磨砖对缝,壁面光滑,工艺考究。东西两壁为对称砖雕假门,东南、西南两壁为假窗,南壁是墓门。整个墓室营造出前厅后室、东西院落的墓葬空间。墓内随葬品有陶器、瓷器、铜器等,多达27件。其中有一件白釉剔花镂空花卉纹腰圆形瓷枕,融黑剔花、镂空工艺于一身,虽为地方窑口作品,却是非常难得的艺术珍品。

2号墓在松溪路拓宽工程中发现。墓的结构形制与1号墓相似,但墓室高大,墓内设单棺床。引人注目的是墓内精美的彩绘和壁画。墓室八个角柱下设覆莲柱础,柱身涂红色,上绘笋纹,柱头施花纹彩绘。普拍枋、阑额等仿木构件上彩绘各色连续半毬纹图案和卷草花卉。斗拱上满是彩绘。拱身绘弯曲缠绕的龙牙蕙草,斗上绘各式组合的花卉。拱眼壁内绘青龙、白虎、朱雀、玄武四神以及海石榴花等。整个仿木构件上布满彩绘,彩绘图案繁冗复杂。

墓葬壁面先刷一层薄薄的白灰浆,然后再绘上精美的壁画。由于墓葬常年遭地下水侵蚀,壁画内容多已漫漶,但仍可窥见细致工整的笔触。其东北壁绘男女墓主人对坐图,其身后各有男女侍从待侍。人物线条流畅,构图工整严谨。墓室北壁、东壁、西壁为装饰复杂的砖雕假门。整座墓室通过彩绘、砖雕、壁画等手法营造得富丽堂皇,让人感受到了两位墓主人身份地位非比寻常。

4号墓在中医院旧址发现。墓平面八边形,仿木构砖雕壁画单室,叠涩穹隆顶,墓底砌“凹”字形棺床。墓壁设角柱,上承普拍枋、斗拱。角柱朱绘,普拍枋、阑额、斗拱等构件上以红、黄两色勾绘花卉、卷草等图案。墓北壁绘黑地莲花,其余壁画用粗线条和色块勾勒出直棂窗、板门等。彩绘壁画整体笔意草率、笔法粗犷,别具一格。随葬品有陶器、瓷器、铜器、骨器12件,其中白釉印花凤穿牡丹纹碟和“官匠”铭铜镜较为珍贵。

5号墓也是在中医院旧址发现。该墓建造考究,是这批墓葬中的精品,为八边形仿木构砖雕壁画墓。墓壁拐角均设角柱。角柱通体涂成红色,上用平砖砌出普拍枋,枋上绘黑白牙子。柱头铺作为把头绞项造。斗拱上细线描绘花卉纹样。撩檐枋以黄褐彩绘出木纹,上承飞檐。拱眼壁内绘青龙、白虎、朱雀、玄武四神和花卉等。墓室北壁、东壁、西壁做砖雕假门,东南、西南壁做砖雕假窗。东北、西北两壁绘有十分精美的壁画。东北壁绘墓主人夫妇对坐图。画面中部为一方桌,上置、香炉、经书、铜镜等物。方桌东侧绘一中年男子,头戴幞头,身着圆领长袍,双手相握于腹部袖中,双腿分开端坐于木椅之上,其身左侧为一男侍。方桌西侧绘一中年妇人,着对襟长衫,与男主人相对而坐,其右侧身旁站立一侍女。整幅画面形象地表现出男女墓主人受侍奉的场景。饶有趣味的是,西北壁绘有一组“庖厨图”。画面右侧一长方形木桌后站着两人,一人在用力揉面,一人在包包子,桌子上摆放着包好的包子、装满馅的容器、盛面的面篓、擀面杖等。画面左侧上方为两个巨大的水缸。画面左侧下方灶上一摞七层蒸包子的笼屉,笼屉自下而上逐层写“一、二、三、四、五、六、七”。灶前坐一人,正在向灶内添柴。整个画面反映了为墓主人准备食物的场景,形象逼真,生活气息浓厚。东南壁下方绘有粮仓、石磨盘、石臼、公鸡和鸡笼等。西南壁面绘有牧童放牛、放羊的场景。墓内一幅幅壁画就像连环画,描绘着一个农业社会富裕人家的形象。

7号墓在澳垴山,也是一座八边形仿木构砖雕壁画墓。与其他墓葬不同的是,这座墓西壁带有一个长拱形耳室。墓内棺床宽大,大约占了墓底面积的四分之三。墓内仿木构彩绘、壁画画工精湛。墓葬东北壁绘三对墓主人夫妇对坐图。画面中部是一张铺有帷幔的方桌,上面布置着食物、勺、筷、托盏等。方桌左侧自北而南绘三位男性,年龄渐次变小,均袖手坐在木椅上,其背后有一侍童。方桌右侧绘三位女性,年龄自北而南也依次变小,中间的女性正双手捧食盒走向方桌。方桌后为花几,上置瓶及花。西北壁绘有蒸包子内容的“庖厨图”。西南壁绘放牧图。南壁绘井、辘轳、石磨盘等。东南壁上绘制的杂剧、鼓乐图虽在其他地区宋金墓中不难见到,但在晋中范围内还是少见的,为研究宋金时期的戏曲、鼓乐增添了新的内容。

宋金墓葬在山西中部并不少见,墓葬形制大都为八边形或六边形砖室墓,有的墓内有壁画。昔阳一次发现七座宋金墓葬,是晋中东山地区前所未有的,它和左权石匣的金代家族墓地,构成了宋金墓葬不同形制的组合,反映了宋金时期的风俗民情和当地人的现实生活。

灵石发现的宋代抗金文献

北宋末年,宋徽宗赵佶相继重用李彦、蔡京、童贯、梁师成等一帮佞逆之臣,骄奢淫逸、腐败成风,陷害忠良、鱼肉百姓。加之宋江、方腊起义,致朝纲不振,百姓怨声载道。更有金灭辽后,兵分两路,一路由宗翰领军西攻太原,一路由宗望领军东攻燕山,势如破竹,锋芒直指北宋河山。在内忧外患之际,宋徽宗赵佶只好禅位于其子赵桓,即宋钦宗。

据《宋史纪事本末》记载:“(靖康元年三月)癸丑,先是,粘没喝围太原,悉破诸县,独城中以张孝纯固守不下……乃分兵南下。折可求(都统制)、刘光世(鄜延路副总管)军皆为所败。平阳府叛卒导金兵入南北关……既越关,知威胜军李植以城降。乙卯,攻隆德府,知府事张确、通判赵伯臻皆力战死之。未几,粘没喝还云中,留兵围太原。”这里的南北关据《宋史·地理志二》所记,是指灵石的阳凉南关、阳凉北关。威胜军是宋初设置,管理今天的沁县一带。隆德府包括今长治、屯留、襄垣、潞城、壶关、长子、涉县、黎城一带。又据《金史·太宗本纪》记载:“(靖康元年)八月庚子,诏左副元帅宗翰、右副元帅宗望伐宋。宋张灏率兵出汾州(灵石时属汾州),拔离速击走之。刘臻以兵出寿阳,娄室破之……九月丙寅,宗翰克太原,执经略使张孝纯。鹘沙虎取平遥、灵石、孝义、介休诸县。”由此可见,山西大部在靖康元年即遭金兵铁蹄蹂躏。

眼见山河破碎,面对强悍的金兵,河北、河东(今山西)百姓不甘心屈服,到处起而团聚自保,武装抵抗,忠义民兵“动以万计”。河东路(今山西)义军风起云涌,抗金斗争如火如荼,晋东南更成了抗金的根据地。晋城、长治一带的“红巾军”用一条红巾作为标志。太行山一带由王彦领导的“八字军”,在面部刺“赤心报国,誓杀金贼”八字,以表誓死抗金之决心。这两支队伍都是抗金的劲旅。河北、河东(今山西)各部义军之间,多有共同的联系和组织。“红巾军”和“八字军”的共同组织就是遍于太行、黄河两岸的“巡社”。“巡社”的义军,一般不脱离生产,而是“寓兵于农”。义军作战英勇,连营结寨,人数多则数万,少则几千、几百。朝廷官吏逃走后,他们坚守抗敌,甚至从金军手中收复了失地。

山西、河北等地民众轰轰烈烈的抗金斗争,深刻地影响了朝廷以李纲、宗泽为代表的主战派。李纲多次上书皇帝,请联络义军,以解京师之围。朝廷迫于形势,也想利用义军解围,接受了主战派的建议,曾数次下诏号召义军“勤王”。《三朝北盟会编》记载,南宋高宗赵构即位不久下诏书说:“忠义之士,如能竭力捍御保(有)方,及纠集师徒,力战破贼者,至建炎二年,当议酬其勋庸,授以节钺。”于是,在河北设置招抚使,河东(今山西)设置经制使,与义军密切联络。

这一时期,南宋曾经出现了同仇敌忾、壮怀激烈雪耻靖康的大好形势。可惜没过多久,朝廷投降派得势,诬蔑义军为“盗寇”,甚至勾结金兵加以剿灭。如火如荼的抗金形势就这样消失了。

灵石发现的抗金文献,讲述的就是这段历史故事。

时间追溯到1966年初。灵石县的两位农民在绵山采药,不经意间在山体石缝中发现了一个铜罐。铜罐中装有南宋建炎二年文献五件,保存完整,字迹清晰可辨。

第一件是札,是鄜延路经略安抚使王庶发给李实的委任状。白麻纸,长58厘米、宽42厘米。开头的官称是印刷的,正文用毛笔墨书。

札文一方面表彰河东路都统制李武功不负朝廷所望,为收复河东故地召集到忠义民兵甚众;另一方面委任李实为进武校尉。札末有花押和九叠篆书官印。

第二件是手书,虽未署名写给谁,但从其内容来看,应该是忠翊郎、统领武仪写给李实的书信。白麻纸,尺幅不大,长30厘米、宽24厘米,毛笔墨书。

第三件也是手书,虽笔者未署名,但花押与第四件札相同。第四件札为李武功发给李实的委任状,所以第三件手书应该是李武功发给李实的文件。手书,白麻纸,长57厘米、宽37厘米,毛笔墨书。手书开头称李实为保义郎。接着任命李实统领官职位。告诉李实,李武功自己已经在“西山下寨聚集到诸统制、统领、将佐、兵卒等3400余人,今更行勾追人马,如大军数足,火急前去也”。在出发前,李武功要求李实与将官李岳一起,把他的老小家眷转移到安全的地方,防止被人加害。等到来日武功返回,“尽事韦家首下国贼之人,尽皆斩尽杀绝,方事报仇”。并委托来人给李实捎去河南宣抚司官札一道,希望李实收到后妥善保管。从中可以看出,李实与武仪、李武功的关系都比较密切。委任李实为成忠郎,是武仪向李武功保荐的。李实是武仪与李武功之间的秘密联络人。

第四件札是李武功答应委任李实为成忠郎的委任状。札长53厘米、宽33厘米,白麻纸,开头和札末的官称是印刷的九叠篆文,正文用毛笔墨书。

札抬头书“都统河东路军马安抚使司”。“先准经制殿撰使司,备奉圣旨,指挥召集义兵,收复河东州县”。根据忠翊郎、统领武仪的保荐,保义郎李实,“破荡高壁店北贼大寨”“见阵杀获头一级,当司契勘,本人委有心力,合宜补转成忠郎”。落款是“武口都统河东路军马差遣安抚使李”。札末有花押、官印各一。官印为水印,九叠篆文,印文“灵石县尉朱记”。今灵石有高壁岭、荡荡岭,地形险要。想必当时金兵在此设寨,被李实等所破。

第五件札是河东陕西路经制使司发给李实的正式委任状。札长60厘米、宽44厘米,白麻纸,为刻版印刷,中间有一部分关于具体人名和事迹的用墨书填写。委任状有编号,为甲子论字号。委任状写道:“契勘金贼侵犯中原,恣为焚掠,河东士庶,首被其害,披发左衽,勉强从俗。怀忿蓄怨,累年未发。今据右武大夫都统制河东军马李宋臣,仗义自奋,纠率民兵,掩杀贼众,收复陷没州县。内成忠郎李实,累与金贼斗敌有劳,检准尚书省札子,备奉圣旨,依申请列,划一指挥,许不拘常制,便宜行事。今将李实借补成忠郎,须至札付者。右札付李实。准此。建炎二年九月初四日。”札末花押、官印各一。官印为水印,九叠篆文,印文“重使朱记”。

手书与札中的鄜延路,是宋时行政区划名称。经略安抚使,掌管一路兵民之事。都统制,建炎前不为官职,只是出师征讨前,诸将不相统一,拔一人为都统制,指挥全军。建炎初始为官职。进武校尉、保义郎、右武大夫、成忠郎、忠翊郎均是当时的武官名,级别不同。

根据这五个文件,我们可以得知:李实当初地位并不高,因为组织义军抗金,鄜延路委任他为进武校尉,后来一再提拔,但也不过是正九品的保义郎、成忠郎。武仪当初地位也不高,官阶忠翊郎,也是不大的头衔。李武功,又名宋臣。第四件札上“灵石县尉朱记”的官印说明李武功原任灵石县尉,后升任河东路军马都统制,官阶为右武大夫。“都统河东路军马安抚使司”即设在灵石县,故借用了此官印。

为了作战方便,李实将五个文件装入铜罐,藏在绵山半山腰的石缝中,再未取出,直到800多年后才被发现。

灵石这批抗金文件的发现,让人们看到了800余年前抗金义军抛头颅洒热血、浴血奋战的实物见证……

本期人文读本摘选自晋中历史文化丛书·文物卷《沧海遗珍》,由本报编辑杜竹青整理。